Vor großen Investitionen würde so manches Unternehmen gern einen Blick in die Zukunft werfen. Ist die neue Fabrik richtig dimensioniert – oder wird sie schon in wenigen Jahren zu klein sein? Ist die Anschaffung einer zusätzlichen Maschine nötig – oder reicht es, den bestehenden Maschinenpark besser auszulasten? Beantworten lassen sich solche Fragen mithilfe von Materialflusssimulationen. „Sie können komplexe logistische Probleme äußerst realistisch abbilden“, sagt Georg von Dömming, Projektingenieur am Institut für Integrierte Produktion Hannover (IPH).

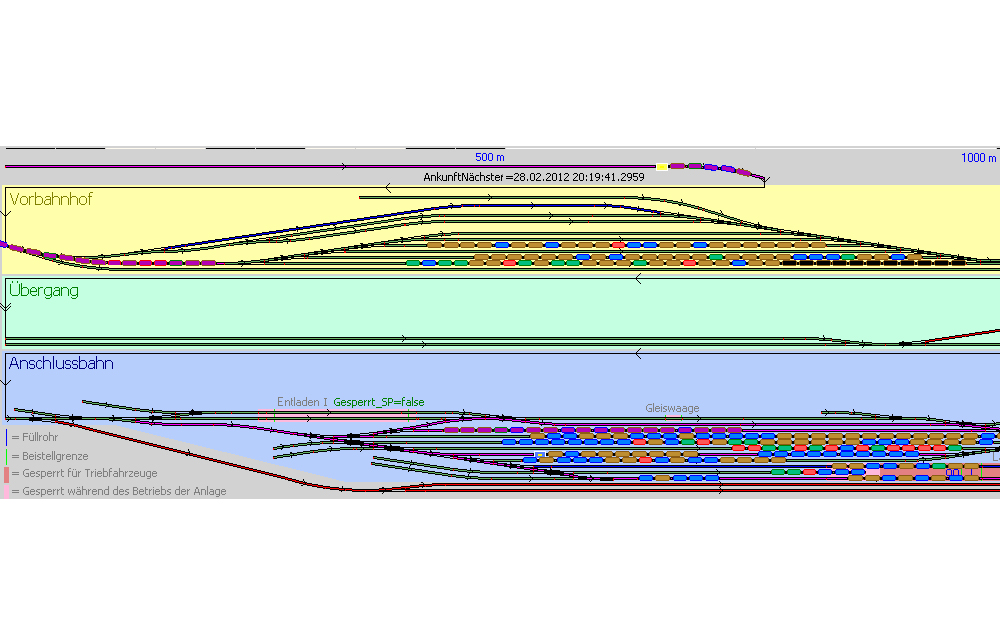

Der Experte für Materialflusssimulationen hat unter anderem ein Petrochemieunternehmen beim Blick in die Zukunft unterstützt. Die Firma betreibt eigene Anschlussbahnhöfe, in denen Züge mit Öl und Kraftstoff beladen und entladen werden. Ob die Infrastruktur an einem der Gleisanschlüsse bald an ihre Grenzen stößt und ausgebaut werden muss oder ob es noch versteckte Leistungsreserven gibt – das war die Frage, die das IPH mithilfe einer Simulation klären sollte.

Von der Straße auf die Schiene

Schon heute werden auf dem Rangierbahnhof des Unternehmens etwa 3600 Waggons pro Monat abgefertigt und rund 220.000 Tonnen Waren be- und entladen. In Zukunft werden es noch deutlich mehr – zum einen will das Unternehmen wachsen, zum anderen ist abzusehen, dass künftig europaweit immer mehr Waren mit Güterzügen transportiert werden statt mit Lastwagen. Die Verlagerung von der Straße auf die Schiene ist ein erklärtes Ziel – denn dadurch werden weniger Treibhausgas-Emissionen verursacht.

Wie viele zusätzliche Züge auf dem Anschlussbahnhof abgefertigt werden können, bevor die Infrastruktur an ihre Grenzen stößt, ließ sich mithilfe der Computersimulation sehr genau vorhersagen. Ein exaktes Modell zu erstellen ist allerdings zeitaufwendig, erfordert viel Sorgfalt – und stellte die Experten am IPH vor einige Herausforderungen.

Tempolimits und Gleissperren gelten auch am Computer

Zunächst mussten sie die Software Plant Simulation eigens weiterentwickeln, sodass diese den Gleisbetrieb realistisch abbilden konnte. Außerdem gab es etliche Einschränkungen zu berücksichtigen – von der Verfügbarkeit des Personals in den unterschiedlichen Schichtmodellen über das zulässige Höchstgewicht und die maximale Länge der Züge bis hin zu Tempolimits auf bestimmten Streckenabschnitten. Besonders im Rangierbereich und an den Entladeterminals gelten Beschränkungen nur auf einzelnen, kurzen Teilstücken: Teilweise dürfen Wagen einfahren, jedoch keine Lokomotiven, oder bestimmte Gleise sind für die Durchfahrt gesperrt.

Auch Beschleunigungs- und Bremszeiten spielen eine große Rolle, um die Fahrtdauer der einzelnen Züge möglichst exakt simulieren zu können. Wie schnell ein Zug beschleunigt oder bremst, hängt allerdings stark von der Beladung der Wagen und der Leistung der Lokomotive ab. Die IPH-Ingenieure haben deshalb ein Geschwindigkeitsprofil für jede Zugbewegung errechnet, aus dem sich die gesamte Fahrzeit ableiten ließ. Um die Simulation zu überprüfen, wurden die errechneten Werte mit real gemessenen Fahrzeiten verglichen. „Die Abweichungen lagen größtenteils nur im Sekundenbereich – das ist erstaunlich genau“, meint Simulationsexperte Georg von Dömming.

Wie simuliert man Lokführer?

Die größte Herausforderung für die Ingenieure war jedoch der Mensch. In der Realität bewegen sich die Züge selbstverständlich nicht auf vorgegebenen Strecken, sondern werden von Menschen gesteuert – der Lokführer bestimmt, welche Strecke er wählt, und spricht dies über Funk mit dem Fahrdienstleister ab.

Um diese menschliche Intelligenz in das Simulationsmodell zu integrieren, griffen die Forscher auf die sogenannte Agententechnologie zurück. Im Modell gilt jede Rangierlok als autark agierendes Fahrzeug, als sogenannter Agent. Und so, wie der Lokführer sich mit dem Fahrdienstleister absprechen muss, muss sich der Agent die Strecken reservieren, die er befahren will. Andernfalls käme es zu sogenannten „dead locks“: Würden beispielsweise zwei Züge hintereinander ein Entladeterminal ansteuern, das nur über ein einziges Gleis erreichbar ist, dann säße der erste Zug in dieser Sackgasse fest. In der Simulation würden dann beide Züge auf eine Bewegung des jeweils anderen warten – und das Modell stünde still.

Lohnt sich ein weiteres Gleis? Simulation hilft bei der Entscheidung

Jede Simulation ist nur eine Annäherung an die Realität. Die vom IPH entwickelte Bahnhofs-Simulation bringt es auf eine Genauigkeit von 95 Prozent – das ist mehr als ausreichend, um Verbesserungspotenzial zu erkennen. Anhand des Modells konnten die Ingenieure beispielsweise feststellen, dass die Lokomotiven fast die Hälfte der Zeit leer fahren oder ohne Wagen warten. Hier lässt sich die Auslastung noch deutlich verbessern.

Zudem kann der Betreiber des Bahnhofs mithilfe des Modells überprüfen, ob es sich beispielsweise lohnt, ein weiteres Gleis oder ein Entladeterminal zu bauen – und weiß schon vorher ziemlich genau, wie viele zusätzliche Züge sich später dort abfertigen lassen. Mit einem kleinen Blick in die Zukunft helfen Materialflusssimulationen somit bei großen Entscheidungen – und das nicht nur bei Bahnhöfen.