Brände bereits erkennen, bevor sie entstehen: Ionenmobilitätsspektrometer eignen sich dafür hervorragend. Sie können unterschiedlichste chemische Substanzklassen bei Atmosphärendruck detektieren und zeichnen sich durch besonders niedrige Nachweisgrenzen und kurze Ansprechzeiten aus. Deshalb finden sie in allen Bereichen der Gasanalyse Anwendung: In der Atemgasanalyse zur Diagnose von Lungenkrankheiten, bei der Detektion von Sprengstoffen und chemischen Kampfstoffen – und auch als hochsensible Branddetektoren, da sie bereits in der Zündphase entstehende Gase detektieren können.

Alternative zu radioaktiven Ionisationsquellen

Für eine erfolgreiche Analyse müssen die Gasatome im Brandmelder allerdings ionisiert werden. Traditionell werden dafür radioaktive Strahler verwendet, wie zum Beispiel der Beta-Strahler Nickel-63 oder der Alpha-Strahler Americium-241, der in älteren Ionisationsrauchmeldern eingesetzt wird. Deshalb können diese Rauchmelder nur als Sondermüll entsorgt werden und müssen nach einem Brand aufwändig lokalisiert werden, damit keine radioaktiven Quellen im Schutt verbleiben. In vielen Regulierungsbereichen ist der Einsatz solcher Brandmelder komplett untersagt.

Eine Alternative haben Wissenschaftler des IMPT gemeinsam mit Partnern im Forschungsprojekt „Brandi“ entwickelt. Anstelle von radioaktiven Strahlern nutzen sie eine Mikroelektronenquelle. Sie stellt für die Ionisation des Analyten Elektronen mit einer Energie von circa 5 keV bereit. Im Gegensatz zu radioaktiven Strahlungsquellen lässt sich die Mikroelektronenquelle jederzeit abschalten und muss auch nicht als Sondermüll entsorgt werden.

Elektronenerzeugung im Vakuum, Ionisation bei Atmosphärendruck

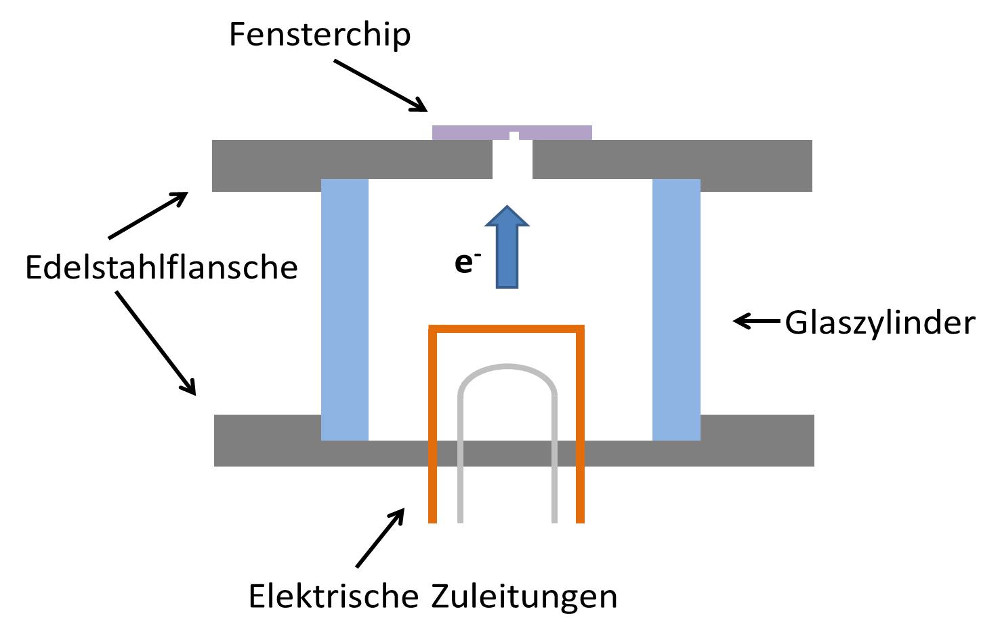

Der Aufbau der Mikroelektronenquelle ähnelt dem einer miniaturisierten Fernsehröhre. Die Elektronen werden aus einem Emitter, zum Beispiel einem geheizten Wolfram-Draht oder einem Feldemitter, extrahiert und beschleunigt. Dieser Vorgang muss im Vakuum stattfinden. Im Gegensatz zur Fernsehröhre müssen die Elektronen der Mikroelektronenquelle allerdings eine Möglichkeit haben, das Gehäuse zu verlassen, um bei Atmosphärendruck auf die Gase zu treffen, die sie ionisieren sollen.

Dies stellt eine große Herausforderung dar, da Elektronen zwar Festkörper durchdringen können, ihre Reichweite aber typischerweise nur einige hundert Nanometer beträgt. Das Fenster, durch das die Elektronen das Gehäuse verlassen sollen, darf deshalb nicht zu dick sein und muss aus einem Material mit niedriger Dichte bestehen. Trotzdem muss es der mechanischen Beanspruchung standhalten, die durch die Druckdifferenz zwischen dem Hochvakuum im Gehäuse und dem Umgebungsdruck entsteht.

Schlüsseltechnologie: Vakuumdichte Aufbau- und Verbindungstechnik

Eine mögliche Lösung stellen dünne Fenster aus Siliziumnitrid dar. Sie sind nur circa 300 Nanometer dünn – bei einer Fläche von etwa einem Quadratmillimeter – und sind in der Transmissionselektronenmikroskopie als Probenträger verbreitet. Sieht man um dieses Fenster herum einen Silizium-Rahmen mit geeigneten Abmessungen vor, so kann dieser Chip direkt auf einen Edelstahlflansch gefügt werden – vakuumdicht.

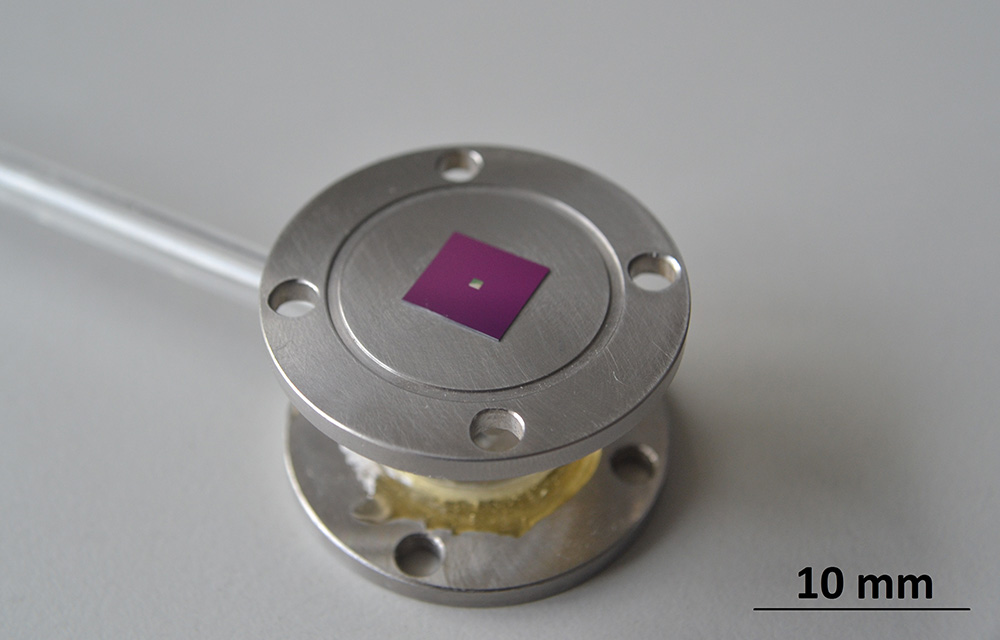

Die dafür nötige Aufbau- und Verbindungstechnik haben Wissenschaftler am IMPT entwickelt. Dabei wird zwischen Chip und Flansch ein Indiumdraht positioniert, der mit starkem Druck umgeformt wird. Im Verlauf der Umformung bindet sich nicht-oxidiertes Indium aus dem Inneren des Drahtes chemisch an die Oberfläche der Bauteile. Da sich Indium sehr gut plastisch verformen lässt, werden Oberflächenrauheiten ausgeglichen und es entsteht eine vakuumdichte, feste Verbindung. Weil Indium an praktisch jede oxidierte Oberfläche bindet, eignet sich diese Aufbau- und Verbindungstechnik auch für das Abschließen des Glas- oder Keramikzylinders, der zusammen mit den beiden Edelstahlflanschen das evakuierte Gehäuse der Mikroelektronenquelle bildet (siehe Bild 3).

Einsatz für die Sicherheit: Brände erkennen und Kampfstoffe aufspüren

Die neue Technologie ermöglicht nicht nur eine umfassende Raumluftüberwachung, beispielsweise in Flughäfen. Weil die Mikroelektronenquelle nur zwei Zentimeter lang ist, ist auch ein Einsatz in Handgeräten denkbar, wie sie zum Beispiel für die Detektion chemischer Kampfstoffe verwendet werden. Möglich wäre auch eine Adaption als miniaturisierte Röntgenquelle – beispielsweise um Kinderspielzeug auf Schwermetalle zu untersuchen.