Implantate sind im menschlichen Körper nicht nur mechanischen Belastungen durch die Bewegungen des Patienten ausgesetzt, sondern auch dem korrosiven Angriff durch Körperflüssigkeiten. Für eine korrekte Dimensionierung der Implantate genügt es daher nicht, Kenntnis von der statischen Festigkeit der Implantatwerkstoffe zu haben. Auch die Ermüdungs- und Korrosionseigenschaften der unterschiedlichen Werkstoffe müssen untersucht werden – und zwar jeweils sowohl gesondert als auch in Wechselwirkung miteinander.

Ein neuer Prüfstand am Institut für Werkstoffkunde (IW) der Leibniz Universität Hannover ermöglicht jetzt die anwendungsnahe Ermüdungsprüfung unter Berücksichtigung zusätzlicher Korrosionseinwirkung. Perspektivisch kann dieser Prüfstand für die Untersuchung neuartiger Werkstoffe genutzt werden. Dazu zählen beispielsweise resorbierbare Implantatwerkstoffe auf Eisenbasis, die vom IW entwickelt werden.

Resorbierbare Implantate als individualisierbarer Knochenersatz

Biokompatible resorbierbare Werkstoffe – also solche, die sich im Körper auflösen – werden in Implantaten dort eingesetzt, wo sie nur temporär benötigt werden. So lässt sich die Belastung des Patienten durch einen zusätzlichen operativen Eingriff für die Explantation – die spätere Entfernung des Implantats – vermeiden.

Die verwendeten Werkstoffe werden so eingestellt, dass sie im menschlichen Körper langsam zersetzt und die entstehenden Reaktionsprodukte verstoffwechselt oder ausgeschieden werden. Dadurch ist es möglich, ein Implantat einzusetzen, das Knochenteile nach einer Fraktur fixiert und die Funktion des verlorenen Knochenmaterials für die Dauer der Heilung übernimmt. Durch die langsame Auflösung des Implantats wird gleichzeitig das sukzessive Nachwachsen des Knochens ermöglicht.

Besonders vielversprechend ist in diesem Kontext die Verwendung additiv gefertigter Implantatgeometrien, die auf den Patienten individuell anpassbar sind. Durch additive Fertigungsverfahren (umgangssprachlich 3D-Druck) entstehen oftmals Defekte wie zum Beispiel Poren, die eine Untersuchung des Ermüdungsverhaltens notwendig machen.

Anwendungsnahe Prüfung der Lebensdauer

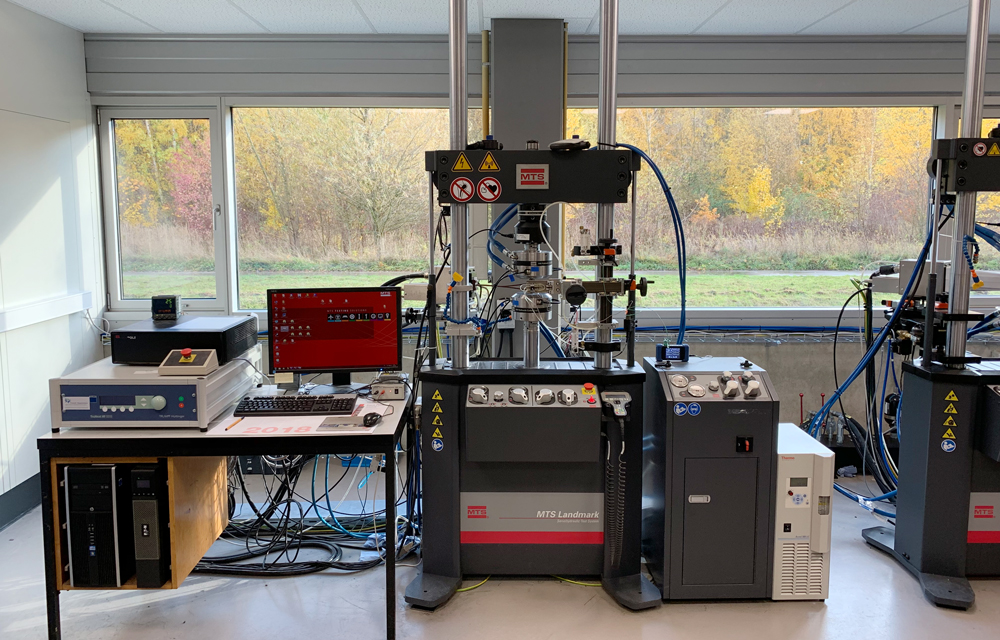

Das Werkstoffverhalten unter zyklischer mechanischer Belastung charakterisieren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des IW durch Ermüdungsprüfungen beispielsweise mithilfe der servohydraulischen Universalprüfmaschine MTS Landmark® 100 kN (siehe Bild 1). Mit dem bisherigen Aufbau war es jedoch nur möglich, das Ermüdungsverhalten an Luft zu untersuchen.

Um das Werkstoffverhalten unter zyklischer Belastung im menschlichen Körper besser nachvollziehen zu können, ist eine Prüfung der Ermüdungsfestigkeit in einem korrosiven Medium notwendig. Damit kann auch ausgeschlossen werden, dass Implantate in Folge der kombinierten korrosiven und zyklisch-mechanischen Belastung im menschlichen Körper frühzeitig versagen. Innerhalb des Prüfstands können verschiedene korrosive Medien eingesetzt werden, die speziell auf den späteren Einsatzort des Implantats abgestimmt sind.

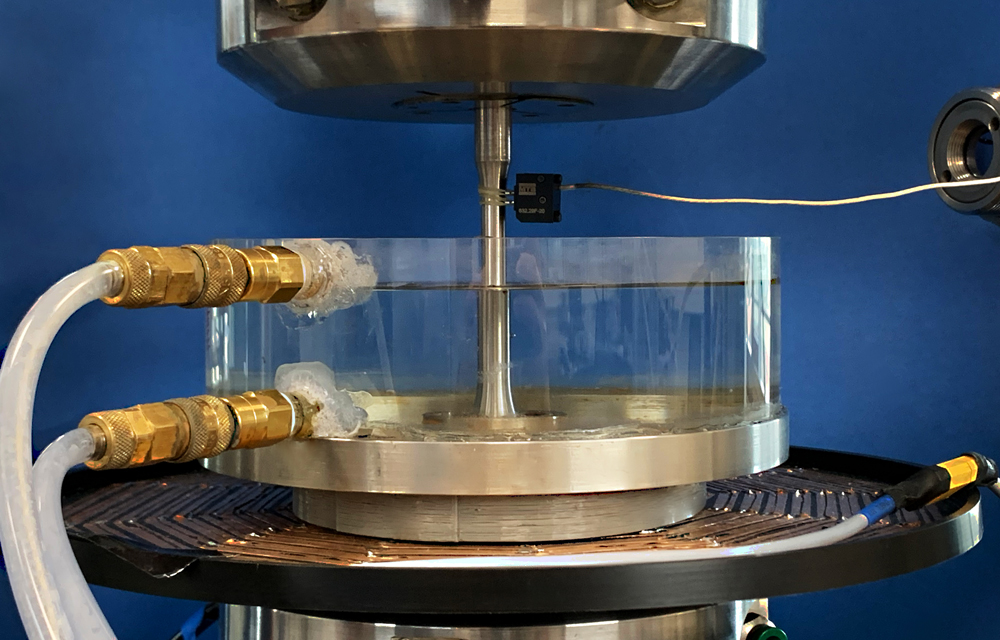

Hierzu hat das IW einen Versuchsaufbau entwickelt, der eine Ermüdungsprüfung ermöglicht, bei dem die Messlänge des Prüflings über die gesamte Versuchsdauer in ein Korrosionsmedium getaucht ist. Der Prüfstand verfügt über einen transparenten Behälter, in dem sich das Korrosionsmedium befindet und durch eine Pumpe in frei konfigurierbaren Intervallen austauschen lässt. Zudem kann das Medium von 20 °C bis 80 °C temperiert werden, um den Temperatureinfluss auf die Korrosionsrate bestimmen zu können.

Für die automatisierte Überwachung der Ermüdungsprüfungen verfügt der Prüfstand über einen Leckagesensor, der im Falle eines unkontrollierten Medienaustritts die Prüfung abbricht und das Medium aus dem Prüfstand abpumpt. Dadurch ist es möglich, die Prüfung unbeaufsichtigt durchzuführen, obwohl sie für jede Probe mehrere Tage dauern kann.

Ermüdungsverhalten unter korrosiven Bedingungen

In ersten Versuchen mit dem neuen Prüfstand wurde das Ermüdungsverhalten von Reineisen in simulierter Körperflüssigkeit untersucht (siehe Bild 2). Aus den Untersuchungen konnte ein bestehendes Lebensdauermodell um den zusätzlichen Korrosionseinfluss erweitert werden. Das Modell bildet den Ausgangspunkt für die Entwicklung neuartiger Legierungen für die additive Fertigung resorbierbarer Implantate.

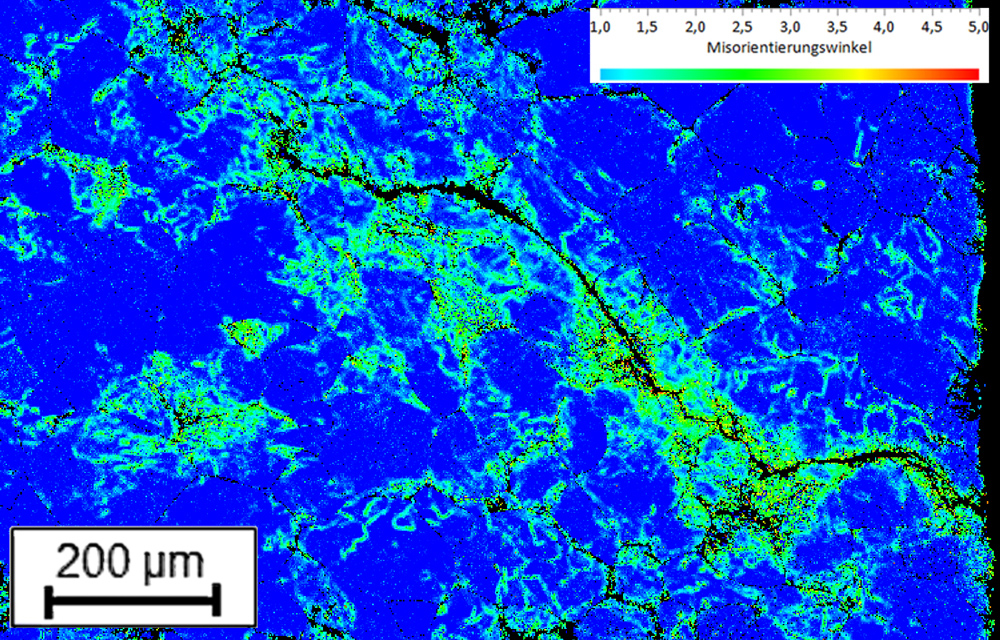

Am IW können die Proben so präpariert werden, dass eine licht- und elektronenmikroskopische Untersuchung der Rissverläufe möglich wird. So ist es beispielweise durch den Einsatz von rasterelektronenmikroskopischen Untersuchungen möglich, Rückschlüsse auf den bei der Ermüdung wirkenden Versagensmechanismus zu ziehen. Bild 3 zeigt eine beispielhafte Aufnahme zum Rissverlauf einer zyklisch belasteten Reineisenprobe mit der durchschnittlichen Kornfehlorientierung.

Neue Möglichkeiten für die Werkstoffentwicklung

Zurzeit wird die Entwicklung von Eisenbasislegierungen mit präzise eingestellter Korrosionsrate durch Versuche mit dem neuen Prüfstand unterstützt. Neben der Implantatentwicklung können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des IW den neuen Prüfstand aber auch einsetzen, um Erkenntnisse über das Ermüdungsverhalten verschiedenster Werkstoffe unter korrosiven Bedingungen zu gewinnen. Durch den großen einstellbaren Temperaturbereich und die Möglichkeit zur präzisen Dosierung des Elektrolyts ist eine Vielzahl von Versuchsführungen möglich. So können mit dem Prüfstand perspektivisch auch einsatznahe Untersuchungen für andere Anwendungsgebiete wie der Luftfahrt oder der Offshoreindustrie durchgeführt werden.